言語は変わっても体験はそのままに。

「Horizon」シリーズ、「アンチャーテッド」シリーズ、『Ghost of Tsushima』。どれも PlayStation Studios の海外に拠点を置く開発会社で制作した作品ですが、それぞれ日本版では日本語の字幕、テキスト、音声でもプレイいただけます。このように言語や国・地域の垣根を越えて、作品を楽しんでいただくにはローカライズが欠かせません。そこでゲーム開発者の意図を汲み取りつつ、英語の原文を翻訳し、各国のユーザーに届ける役割を担っているのがSIE PlayStation StudiosのIPL(インターナショナル プロダクション&ローカライゼーション)チームです。

PlayStation StudiosのAAA作品(注:トリプルエー。大作や、大型タイトルを指す。)のローカライズともなると、翻訳量は膨大な数になり、かつ業務の領域は翻訳だけにとどまらず多岐にわたります。本記事では、日本向けのローカライズを行っているIPL Japanのプロデューサーの 関根 麗子(せきね れいこ) / 八巻 里沙(やまき りさ) 、スペシャリストの 谷口 新菜(たにぐち にいな) / 大島 陸(おおしま りく)がSIEのローカライズの業務内容や魅力について語ります。

関根 麗子[IPL Japan プロデューサー]

八巻 里沙[IPL Japan プロデューサー]

谷口 新菜[IPL Japan スペシャリスト]

大島 陸[IPL Japan スペシャリスト]

オリジナル言語と変わらない体験を目指すローカライズ

――IPL Japanチームには「プロデューサー」と「スペシャリスト」、2つの職種がありますが、それぞれどのようなお仕事をしているのでしょうか?

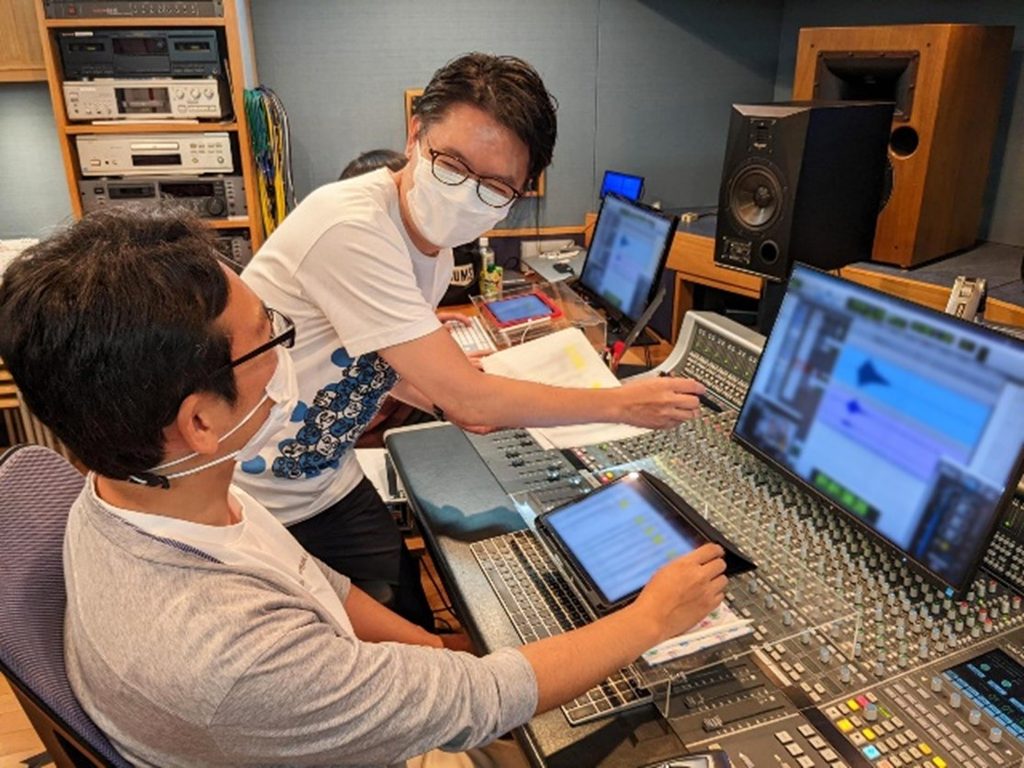

大島 「スペシャリスト」は主にゲーム内に実装される日本語の全般、テキスト、音声の翻訳を行っています。音声収録のときには収録現場に立ち会って、音響監督の方と一緒にディレクションをしますし、ゲームのトレーラーの日本語音声や字幕の制作なども行います。またその他に、LQA(言語品質管理)テストもゲーム全編に亘ってQAチームと同時に自分たちも行います。

関根 「プロデューサー」はローカライズの方向性を考えながら、社内の他部署やゲーム開発会社と連携し、チームを引っ張っています。進行管理をしながらスペシャリストと二人三脚で一つのタイトルを作っています。

――ゲーム翻訳は映画、文芸などの他ジャンルの翻訳とどのような違いがありますか?

大島 ゲーム翻訳の一番の特徴はインタラクティブ(相互)性でしょうか。台詞や字幕が、何がいつ、どこで表示されるか、プレイヤーごとに微妙に異なります。例えば「This」という単語を訳すにしても、直訳は「これ」なんですけど、単純に「これ」と訳してしまうと実装したときに違和感があったりするんです。

谷口 プレイヤーによって「それ」だったり「あれ」だったり、いろんな距離になってしまうんです。

大島 そこが一番の違いですね。プレイヤーがどう動くか、画面にどう映るかイマジネーションを常に働かせながら翻訳する必要があります。

谷口 ゲームの場合、プレイヤーが操作キャラクターになって操作するので、小説や映画よりも深い没入感を得られると思います。自分自身がストーリーテラーになるみたいな感覚。その没入感を与えると共に、オリジナル言語といかに同じレベルで感動や心を揺さぶるシーンを再現するかという調整が面白くもあり、難しくもあります。

また翻訳の広い知識も必要です。台詞については映像翻訳の知識、ゲーム内のテキストの読み物については文芸翻訳の知識、チュートリアルのヒントメッセージには実務翻訳の知識と、多岐にわたります。

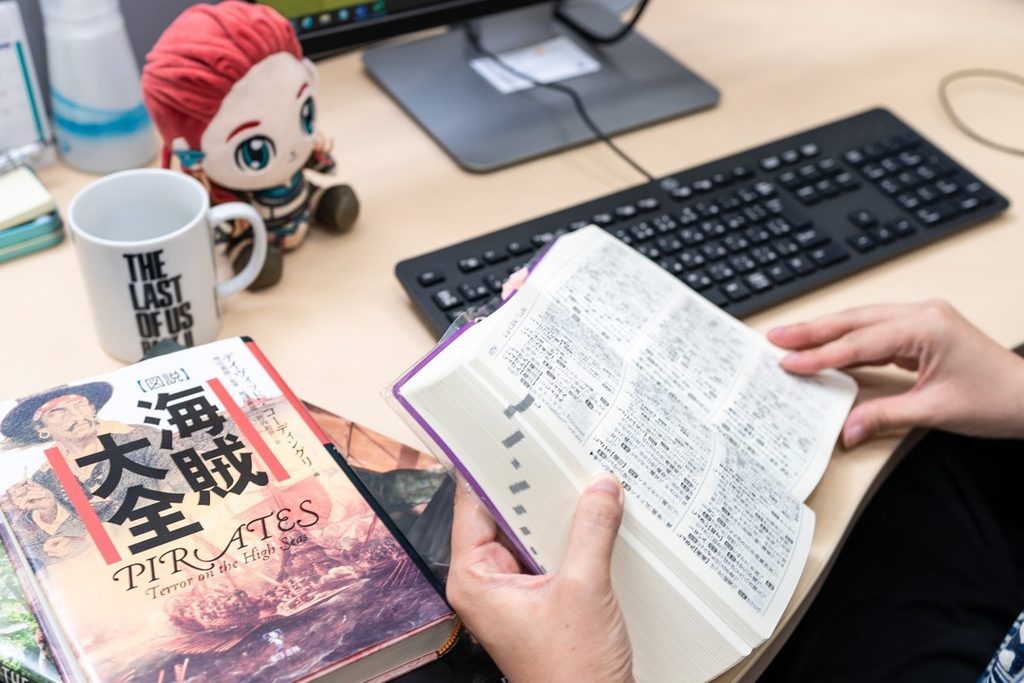

――八巻さんのデスクには『海賊大全』という資料がありますね。

谷口 「アンチャーテッド」シリーズ用の資料ですね。『Ghost of Tsushima』では古語や時代背景も調べました。作品ごとに必要とする資料は異なりますが、日頃から「シソーラス(類語辞典)」でもっと良い表現はないか吟味したりもします。

八巻 原文台本づくりの丁寧さ、翻訳台本の完成度の高さがSIEローカライズの特長だと感じています。翻訳台本そのものが、音響監督さんや、実際にキャラクターの声を演じる声優さんに作品の世界観やどう演じたら良いかが十分に伝わるものになっていると思うんです。

谷口 私たちの翻訳が脚本家の意図をしっかりと表現できていれば、収録現場で私たちが細かくディレクションする必要はないはず、という気概で訳しています。

大島 膨大な台詞数があるので、収録って時間がかかるんですよ。なのでスムーズに収録を進めるために、過不足なく役者さんや音響監督さんに伝わる台詞台本づくりを目指しています。

関根 台本作りだけではなく、必ず収録に立ち会うようにしています。台詞の一言一句を考え抜いたスペシャリストたちが立ち会うことで、細かいニュアンスまで微調整することができます。

谷口 私たちが依頼している音響監督さんたちは普段、映画や配信サイトの作品も担当されているベテランの方々。私たちに代わって、演者さんのポテンシャルを最大限引き出すために、演者さんが一番理解しやすい表現を用いてディレクションしてくださいます。プロデューサーの統括力、スペシャリストたちの翻訳のこだわり、質の高い収録現場づくり。これが他にはないSIEのローカライズですね。

開発会社にフィードバックすることも

作品をブラッシュアップするプロデューサーの役割

八巻 スペシャリストたちは高いクオリティを目指しながら翻訳を進めていくのですが、世界同時発売のAAA作品だとゲーム開発とローカライズが同時進行なんです。だから途中でゲームの仕様が変わって、シーンが変更になることもあります。台本も順番通りに届かないんですよ。そうなると、ひとまずは前後の展開が分からないまま、空白部分を想像で埋めて翻訳を進めるのですが、後から届いた台本と繋げてみると誤解釈していた箇所がでてくることもあります。

関根 そこでスペシャリストがなるべく円滑に翻訳を進められるように調整するのが私たちプロデューサーの役目の一つです。開発会社からバラバラにやってくるシーンの背景、前後に何が起こるのか…少しでもスペシャリストたちの助けとなる情報を開発元から引き出します。台本そのものをなるべく早く送ってもらえるように、催促することもしています。だからプロデューサーとスペシャリストの間には信頼関係や協力関係が生まれるんです。そのうえで良い作品が仕上がって、さらにユーザーの皆さんが出来栄えに感動してくれるととても達成感がありますね。

――プロデューサーは開発会社との間で他にどのようなやり取りをするのでしょうか?

関根 そもそもローカライズには、単に言語の翻訳作業だけではなくて、世界中のどのプレイヤーが遊んでも同じ体験が得られるようなグローバル作品に仕上げる役割があります。例えば倫理的に気になるところを開発元に指摘して、グローバルの修正になることもあります。カルチャライズ(注:国や地域の文化に合わせて製品の内容を変更すること)も担っていて、例えば『Ghost of Tsushima』では日本人としてどう受け止めるか意見を求められたこともありましたし、鎌倉時代に精通している歴史考証の先生を紹介したりもしました。

八巻 IPLと開発元が良好な関係を築けていると、ローカライズへの理解を深めてもらえるようなコミュニケーションができるきっかけになるんです。日本語版の仕様について希望を伝えると、いつの間にか反映されていたということもあります。

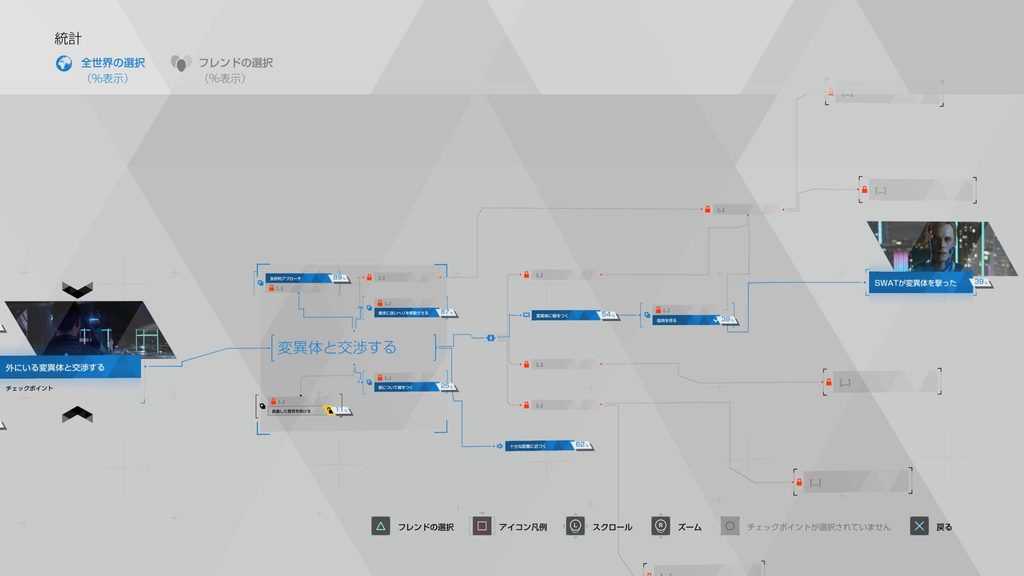

谷口 字幕が小さすぎて読めないということを伝えていたら「大・中・小」で選択できるようになっていたということもありました。また、『Detroit: Become Human』では開発段階からフローチャートが欲しいというフィードバックをしたところ、最終的に実装されました。

関根 他にもゲーム内通貨など、関係する法律が日本と海外とは異なることがあるんです。そうすると仕様を変えてもらう必要も生じます。法律を調べて理解して、開発に具体的な修正内容を依頼することもプロデューサーの役割です。

雰囲気や面白さも原文そのままに。こだわりの翻訳

――カルチャライズのお話が出たので、翻訳においてのカルチャライズについてもお聞きしたいです。英語独特の慣用句などは、ニュアンスを伝えるのに工面されると思うのですが、どのように翻訳されているのでしょうか?

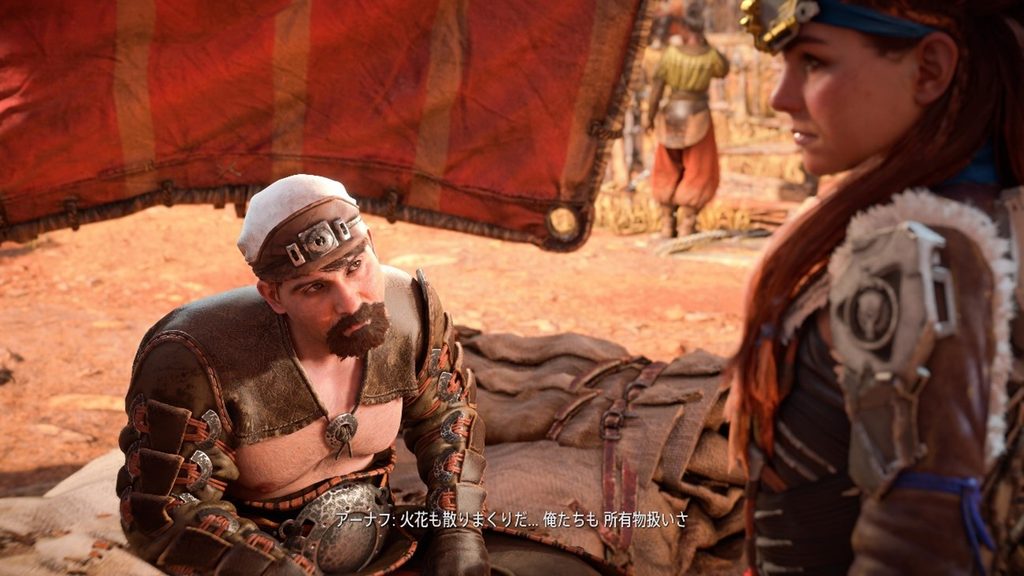

大島 例えば『Horizon Forbidden West』の「オセラム族」という鍛冶職人や発掘屋の部族が使う慣用句に、「Fire and spit」という言葉があります。「Fire」は火や炎、「spit」は唾を吐くというような意味で「燃え盛る火と飛び散る火の粉」のようなニュアンスなのですが、乾杯のシーンや「Oh my god」のようなニュアンスでも使うんです。そのため固定の訳を付けづらかったので、シーンに合わせて、なおかつ部族の特性を意識した訳をつけました。乾杯のシーンだと「煌めく炎に」、驚いたときは「なんて火花だ!」「火花も散りまくりだ!」といった感じですね。

大島 他にも驚いたときに使っていた「Hammer and tongs!」は、直訳すると「ハンマーとトング」。鍛冶の道具を使った表現なんですが、こちらも単に「驚いた!」ではなくて、日本語でもそのニュアンスを出したいと思ったんです。そこで火にちなんで「焼きが回った」という訳にしました。

――この訳を思いつくのに紆余曲折あるのでしょうか? それともぱっと閃くのでしょうか?

大島 用語や慣用句は作品の雰囲気づくりに大きく寄与します。だから僕ひとりで決めたというよりも、その他の用語も含めて一緒に『Horizon Forbidden West』を翻訳した谷口やプロデューサーの八巻と3人で意見を出し合ってブラッシュアップしていきました。チーム体制だからこそ訳がより良くなるんです。

谷口 私は『Detroit: Become Human』からこちらの台詞を紹介します。

コナー:

I'm sorry, Lieutenant, but I must insist.

My instructions stipulate that I have to accompany you.

警部補、大変申し訳ありませんが規則により行動を共にしなければならないんです

ハンク:

You know where you can stick your instructions?

規則ってお前ここは学校か?

コナー:

No... where?

いえ、バーです

谷口 コナーはアンドロイドの警官。警部補のハンクはアンドロイドが好きじゃない。コナーが「規則だから一緒に行動をしてほしい」とお願いしているのですが、ハンクは「You know where you can stick your instructions?」と返します。これはあまりお行儀よくはないけれどよく聞く英語のスラングで、日本語には似たような言い回しがないんですね。その上で訳すと「その指示どこに突っ込めばいいかわかるか?」「いえ…どこですか?」という意味になるんですけど、直訳だと原文と同じ効果は得られないと思ったんです。だから上記のような訳にしてみました。ここで伝えたいことはコナーのアンドロイドならではの生真面目さ。日本語でも冗談の通じないアンドロイドというのが表現できたのではないかと思っています。この訳は1週間ぐらい思い悩みましたね。

――翻訳能力だけでなく異文化や日本の文化に対する視線が重要なのですね。日頃、業務のためにどのようなインプットを行っていますか?

谷口 ローカライズのために強く意識しているわけではないんですが、私はマンガを読むのが好きなので、マンガの自然な言い回しやパンチのある台詞を摂取して感覚を養っていますね。参考になりそうなものはメモしています。

大島 僕は映画が好きなので世界観の似た映画を観て、どういう表現がその世界観に合うのかというのをインプットしています。他にも最近、絵本を読む機会が多くて、絵本の台詞表現には発見がありました。「五・七・五」や「五・五・五」のリズムが意識されていて語呂の良さって大事なんだなと改めて感じました。単に意味だけでなく、そういったリズムの良さというのも翻訳に活かせたらいいなと思います。

関根 私たちのチームには色々なタイプの人がいるんですが、共通しているのは好奇心が強いということ。みんな好きなものはバラバラですが、好奇心の旺盛さがローカライズの仕事に生きてくるのかなと感じています。

ソニースピリットが生きるローカライズの心得

――最後にローカライズの醍醐味を教えてください。

谷口 発表から発売まで一つの作品に5年ぐらい携わることもあって、翻訳の量は膨大だし取り組んでいるときは本当に大変。でも世界中で何百万人もの方に遊んでいただくような大作に携われて、しかも自分の言葉で日本のユーザーにそれを届けられるという喜びは何にも代えがたいです。ゲームが無事に完成したときはもちろんですが、いかにユーザーの心に刺さって、心を揺さぶれるか、感動を与えられるか……ユーザーの皆さんの反応を見たときの達成感が一番の醍醐味ですね。

八巻 私は前職でマーケティングの部署にいたのですが、ローカライズに携わるようになってから、それまで使っていたスケジュール帳を捨てました(笑)。ローカライズの仕事をしていると、スケジュールが流動的だから書き留めているそばから予定が変更になるんです。それぐらい一筋縄ではないかないのですが、携わった作品は“手のかかる子ども”のような可愛さがありますね。ゲームはエンタテインメント作品。「楽しませることを楽しむ」という気持ちで臨んでいます。

谷口 「楽しませることを楽しむ」というのはローカライズのメンバーにずっと受け継がれている精神なんです。私たちが携わっているのは“商品”だけど“作品”でもある。だから「ただ翻訳作業をしているんじゃないんだ。クリエイティブに、ユーザーの皆さんに感動を届けるアート作品に携わっているんだ」という自負を持っています。

大島 ローカライズの奥深さは大きな魅力だと感じています。翻訳ひとつを取っても担当者が3人いれば三者三様になる。だからチームで話し合って決めたベストな翻訳がプレイヤーの心に刺さっているのを見ると、それまでの苦労がすべて報われた感覚になります。ひとつの絶対的な正解があるわけではないので、毎回学びの連続で、さらなる高みを目指したくなるところがローカライズの醍醐味の一つかなと感じます。

関根 私は、国内や海外の同僚と業務上のコミュニケーションで「コラボレーションしている」という認識で取り組んでいます。コラボレーションはもともとソニーグループのもつ文化。なおかつ「世界を感動で満たす」というのはソニーのPurpose 。そんなソニースピリットと私たちのローカライズの仕事は根底でつながっているんです。