ゲーム制作から社会を学ぶ。「大学×SIE」産学連携授業レポート

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、CSR(社会貢献)活動の一環として、NPO法人企業教育研究会と共同で、日本全国の小学生・中学生・高校生を対象にゲームを題材にした授業を定期的に行っていますが、この度、千葉大学大学院との連携授業を実施しました。この新たな産学連携の取り組みは、千葉大学大学院教育学研究科の大学院生と、SIEやFacebook、メルカリ、伊藤忠テクノソリューションズ、日鉄ソリューションズといった企業が協力して授業内容を検討・実施することで、実社会の新しい動きや課題を取り入れた授業づくりをサポートするものです。

本記事では2022年1月に、2回に分けて行われた授業の様子をお伝えします。

※本授業は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策下のもと行われました。

「ゲーム会社の中にはどんな仕事があるの?」

授業に参加したのは千葉大学教育学部附属中学校の3年生たち。「ゲーム会社で働く人たち」をテーマに、同大学院生の三上 慶一郎さんと北嶋 剣さんが授業を行いました。SIEからは、法務・渉外部 渉外課の齊藤 美咲がリモートで画面越しにサポートに入ります。こうして企業側が授業をサポートしたり、企業と大学院生が一緒に授業を考えたりすることで、大学院生が教科・領域横断的な内容を扱う実践的な授業づくりや、企業の技術や知見を積極的に活用した新たな授業の理解を深められるという狙いがあります。

1時間目の授業を担当したのは三上さん。まずはSIE社内の写真を映し出しながら、会議室、執務室、休憩スペースなどを見学する社内ツアーを実施。生徒たちは、歴代のゲーム機の展示やゲームキャラクターが施された内装を興味深く見つめていました。

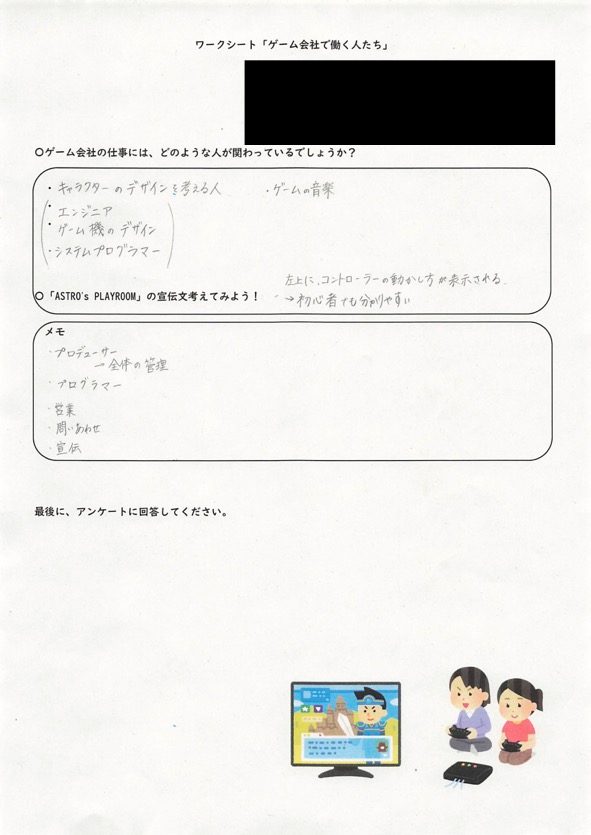

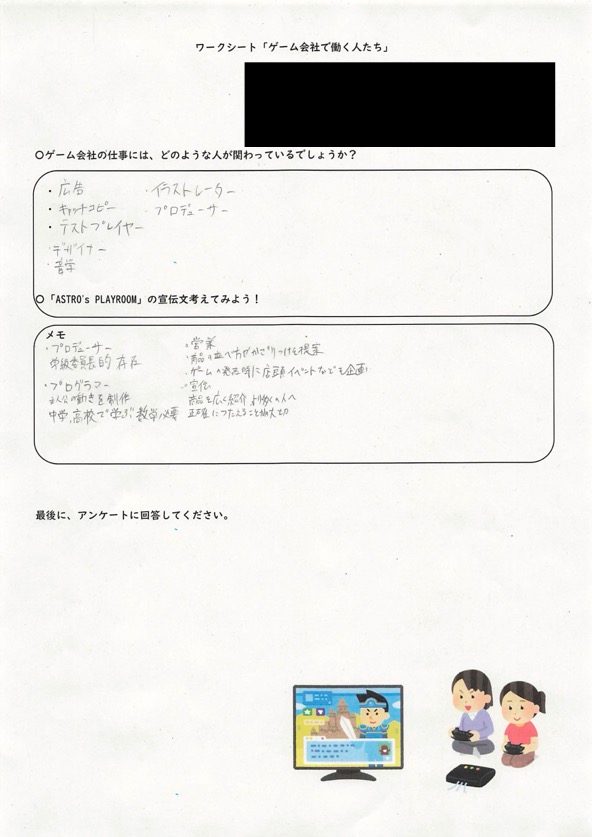

今回の授業の学びのひとつは、ゲーム会社にはゲームソフトの制作以外にも、「ゲーム機の開発」や「会社の管理」「営業」「宣伝」といった多くの役割を担った人がいることを知ることです。生徒たちはいくつかのグループに分かれて、ゲームに関わる職業にはどのようなものが挙げられるかを考え発表し、三上さんと齊藤のフィードバックを受けました。

▲各々考え始めたときには、「エンジニア」「デザイナー」といった「ゲームを作る人」を挙げる生徒がほとんどでしたが、三上さんから他の職種の説明を受けると、営業や音楽担当など次々と職種が浮かんだ様子。生徒たちが書いたワークシートからも伺えます。

次に取り組んだのは「宣伝」の体験です。希望者がプレイステーション®5用ソフトウェア『ASTRO 'S PLAYROOM』をプレイしているところを見ながら、同作品の宣伝文をグループごとに考えようというものでした。

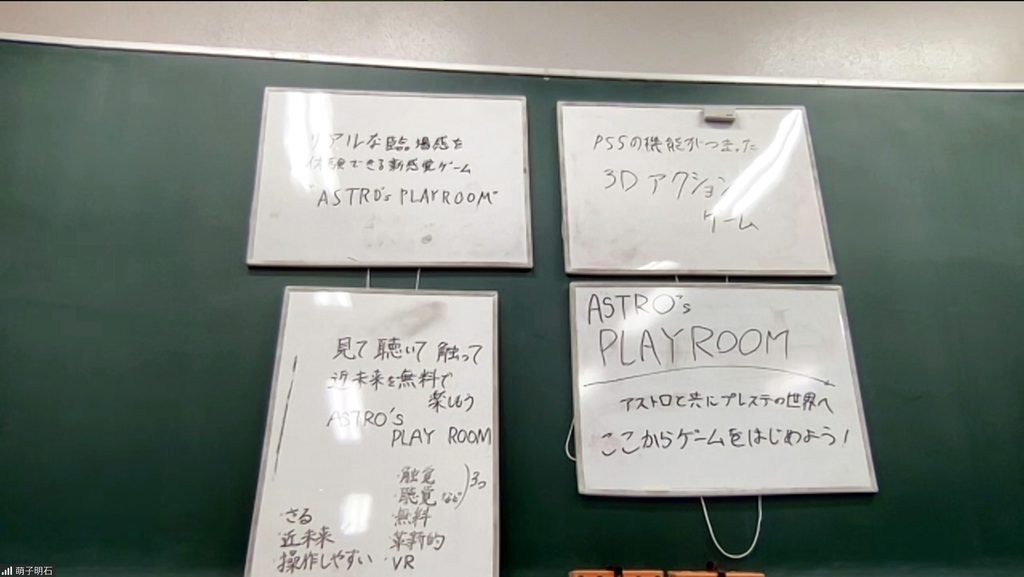

まず各班が思いついたアイデアのメモを、ホワイトボードに書き出すところからスタート。ゲームタイトルの「ASTRO」(宇宙)、「PLAYROOM」(遊び場)という単語の意味を書き出してみたグループへは、齊藤から「ゲームのタイトルを知ってもらいたいというアピールが見られますね」というフィードバックがありました。

次回の授業では、さらにアイデアを出し合い、班ごとに発表を行いますという予告があり、1時間目の授業を終えました。

職業につながる学校での学び

2時間目の授業は三上さんに代わって北嶋さんが務めます。

前回の続きで『ASTRO 'S PLAYROOM』について調べ、各班で考えた案を黒板に張り出していき、その意図を発表し合いました。

▲「今までプレイステーション®をプレイしたことのない人にアピールしたい」という意図で考えられた「アストロと共にプレステの世界へ。ここからゲームを始めよう」。実際に自分がプレイをした感想を込めた「見て聴いて触って」というワードを入れたキャッチコピーが発表されました。

生徒たちは2週にわたり『ASTRO's PLAYROOM』のプレイ画面を見たり、遊んでみたり、ゲームの特性をインターネットで調べた中で、感じたこと、伝えたいことを表現するには日々学んでいる国語の力が必要だということを体感しました。

さらに、授業ではキャッチコピーを一般向けとして考えましたが、実際の宣伝業務では多岐に及ぶ客層に向けて、また媒体によってアピールの仕方を変えることも求められます。

「こうした宣伝が持つ、社会や個人への効果については、大学の『メディア学』や『心理学』といった分野で深く学ぶこともできます」と、齊藤がコメントし、学校や大学での学びが直接、職業につながることに触れました。

社会問題を解決する企業の役割

続いての授業テーマは企業の社会貢献についてです。

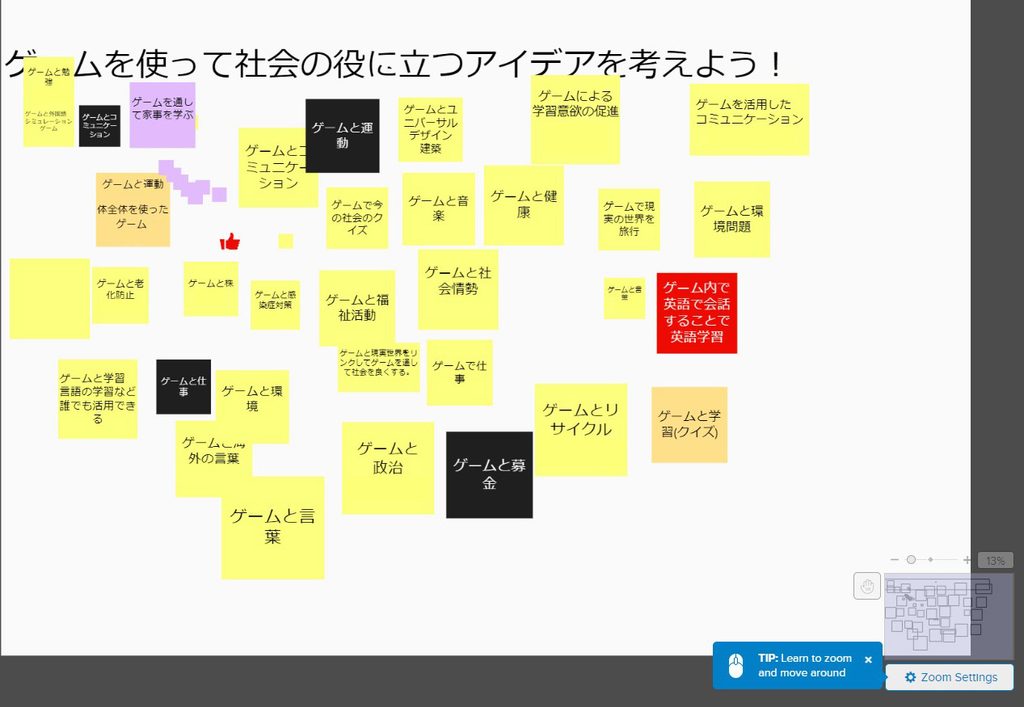

北嶋さんからの「齊藤さんは社内でどのようなお仕事をされているんですか?」という質問を受けて、齊藤はSIE法務・渉外部 渉外課のSDGsに関する業務を紹介し、新型コロナウイルスの流行によりフィジカルディスタンスを保つ生活を強いられるなか、おうち時間を楽しく過ごしてもらうためにゲームソフトや追加コンテンツなどを無料で配信したキャンペーン「Play At Home」イニシアチブも紹介しました。企業は利益を追求するだけでなく、社会の一員として社会に対して貢献する責任もあるという齊藤の話を聞いた生徒たちは、ゲームを用いた社会貢献のテーマにはどのようなものがあるか考え、アイデアを自由に出し合いました。

▲「ゲームと環境問題」「ゲームと運動」「ゲームとコミュニケーション」といった実生活や社会問題と結びついたテーマが出されました。中には「ゲームと学習」や「ゲームと老化防止」といった、ゲーミフィケーションや老人ホームでのゲーム利用など、すでに実用化されているものもあり、中学生の着眼点に教師側も驚かされました。

ゲームはただ遊ぶだけでなく、社会貢献のツールにもなることを学んだ生徒たちに、齊藤は「『課題を見つけて解決すること』がこれからの新しい仕事になり得ます」というコメントを寄せ、北嶋さんは「2時間の授業の中で、企業は社会の中で多くの役割を果たし、また企業の中にもさまざまな職種があることを学べましたね。これから社会に出る前に、自分の働く姿勢を考え、社会問題にも目を向けてみましょう」と授業を締めくくりました。

授業を終えて

▲写真左から千葉大学大学院教育学研究科 大学院生の北嶋さん、三上さん、兜森さん。

1時間目の授業を担当した三上さんは、大のゲーム好き。授業のヒントとなったのはご自身がゲーム制作会社を見学したことにあるそうです。

「開発エンジニア以外にも多くの役割を担った方たちがゲーム制作に関わっていることが僕自身の大きな発見になりました。今回SIEと連携したことで、僕自身の発見を説得力のある形で授業にできたのではないかと思います」と振り返りました。

2時間目を担当した北嶋さんは「『ゲーム』は生徒の興味関心を引き出しやすいテーマ。キャリア教育や社会科的な要素につなげていける可能性を感じる授業でした」と今後の期待を寄せました。

お二人と一緒に授業を考案した兜森千可さんは「SIEさんと一緒に授業を行ったことで、私たちも生徒たちにも良い刺激になりました。さまざまな学びがより深まったのではないかと感じました」と、授業の成果を聞かせてくださいました。

また、当日の授業を観覧していた、同校の校長も務めていらっしゃる千葉大学教育学部の藤川大祐教授は「生徒たちはこれから高校へ進学する学びの過渡期。今回の授業が将来へ向けて生徒の学びの視野を広げるものになれば」と、産学連携授業の展望を述べられました。

授業後の生徒からは、「さまざまな能⼒を持った⽅々が協力して⼀つひとつゲームが作られていることが分かりました。また、会社の案内をしていただき、多くの⼯夫を紹介していただいたので、今まで気づかなかった職業も多くあり、すごいと思いました」という職業観に対する新たな気づきがあった感想が多く寄せられました。

また「ものすごく楽しかったです!今回のゲームの授業が⼀番楽しみだったので、ワクワクしたし、実際にプレイしてから気づく楽しさからキャッチコピーを考えるワークが本当に楽しかったです!」という、クリエイティブな発見を感じた生徒もいました。

最後にSIEの齊藤が今回、大学院生の皆さんと一緒に授業を行った感想や思いをお届けします。

齊藤 教育学を専攻されている院生の方々の視点に、私としてもさまざまな学びをいただきました。特に生徒さんがアイデアを出しやすい雰囲気を作る声掛けや、グループワークと講義を聞く時間の切り替え方など、通常の企業教育研究会さまとの授業でもぜひ参考にさせていただきたいです。

ゲームを手掛ける企業として、ただ楽しんでいただくだけでなく、ゲームを入り口にして将来や働くことについて考えるお手伝いをしていきたいと思っています。キャリア教育や課題解決型授業が重視される中、今回の連携授業で得た知見を活かし、SIEでは今後も教育貢献活動を取り組んでまいります。

SIEの社会貢献活動について、詳しくはこちらをご覧ください。