創意工夫の原体験を届ける

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)が2019年から発売しているロボットトイ「toio™(トイオ)」は、手のひらサイズのキューブ型ロボットと、コンソール、リング型のコントローラーがセットになっており、専用タイトルのカートリッジをコンソールに差し込むことで、ミニゲームや工作、音楽、ドライブ、ボードゲームと、多種多様な「あそび」を楽しめます。

※「toio」誕生のエピソードなどについては、こちらの記事をご参照ください。

現在、「toio」は、子どもたちがプログラミングに挑戦できるツールとして、様々な市区町村や学校で導入されているほか、千葉県流山市の「先進的統合型プログラミング教育」における教材に採用されるなど、プログラミング教育のシーンでの可能性も広げています。

それでは、「toio」がプログラミングに注力する背景は何なのでしょうか?この記事では、自身も長いあいだプログラミングに携わり、「toio」の製品企画やハードウェアとソフトウェアの開発担当、および「toio」専用タイトルのプロデューサーも歴任する中山哲法が、「toio」に込める願いを語ります。

■子どものことを考えたら大人も楽しめるコンテンツになった

――中山さんは、「toio」開発者のおひとりですが、「toio」に関わったきっかけはなんだったのでしょうか。

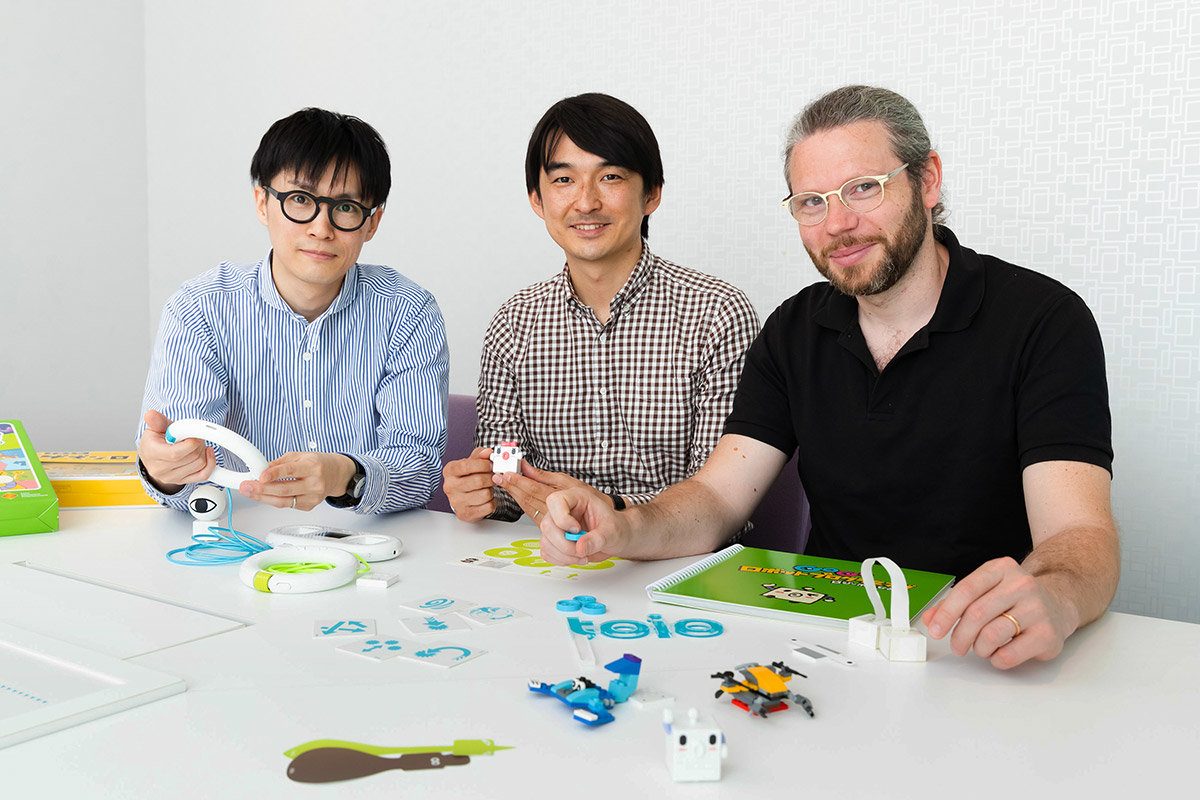

中山:私は、2006年にソニーのカメラ系エンジニアとして入社し、組み込みのソフトウェアなどを開発していました。当時からよく新しいカメラ機能を上司に提案し、かなり尖った製品なども担当してきました。そんな中で、カメラ以外の企画も考えて提案していたところ、2013年に始まったソニー株式会社の新規事業創出プログラム「Sony Startup Acceleration Program (SSAP)」に「toio」の前身のようなデバイスを応募し、決勝まで進出しました。そこで「toio」発案メンバーと出会ったのが、最初のきっかけです。

――その出会いこそが、「toio」のはじまりだったのですね。その後、中山さんはタイトルのプロデューサーも兼任され、これまで専用タイトルを手掛けてこられましたが、一貫して変わらないテーマやこだわりは何でしょうか。

中山:専用タイトルはもちろん、「toio」全体のメッセージとしては「創意工夫の原体験」です。特に1本目の「トイオ・コレクション」は、「toio」の面白さや可能性を引き出すタイトルです。また、「おんがくであそぼう ピコトンズ」のように、本格的な機材がなくても最先端の技術に触れてあそべるという機材や機会の提供も最初から目指していたところです。

一見、どのタイトルもゲームに近い「あそび」ではありますが、実は“裏テーマ”みたいなものがあります。子どもたちはそんなことを意識していないと思いますが、「このタイトルをあそんだら、こういう成長があるんだよ」という一本筋の通ったところを見せるようにはしています。ただし、同時に「どこでも離脱していい」というつくりにもしています。子どもに限らず大人でも、それぞれ得意なことにはばらつきがありますので、どこで離脱しても「こんなことが身に付いた」「まなべた」と、少しでも感じられる設計を心掛けています。

――「toio」のタイトルは、子どもも気軽にあそべるだけでなく、より深くアレンジしてもあそべるので、とてもレベルの幅が広いですね。

中山:それにはいくつかの理由があるんです。ひとつは、子どもだましは子どもたちにすぐ見抜かれてしまいます(笑)。子どもたちは、自分たちから手が届く「少しお兄さんお姉さんに感じられる」コンテンツを好む傾向にありますが、それは大人も結構楽しめる範囲なのです。

そしてふたつめが、子どもの能力を過小評価していないことです。実際、「toio」の「ビジュアルプログラミング」には中学生で習うマイナスの概念や変数という言葉が出てきますが、小学生でも感覚で理解し、自然と身に付けて使いこなしています。

こうした経験から、「子どもだから」といってあえて極端に易しくデザインしなくてもいいと考えて設計すると、「敷居は低いけれども天井が高い」ものになり、年齢に関係なく熱中してあそぶことができる、幅広い大人にも受け入れられるコンテンツになったという感じです。また、「toio」全体の設計手法として、子どもを含めたインクルーシブデザイン(設計段階から子どもたちにフィードバックをもらう手法)を取り入れている点も寄与していると思います。

発達障害や知的障害のある子どもたちが通う教室「くらしのまなび舎 Olea」では、「GoGo ロボットプログラミング ~ロジーボのひみつ~」や「おんがくであそぼう ピコトンズ」の体験を通じて、プログラミングの考え方や読解力、集中力などを育んでいます。

――こうした設計思想や工夫こそが、「toio」が発売以来たくさんの賞を受賞され、評価されている理由のひとつですね。2021年は「おんがくであそぼう ピコトンズ」が、国内と中国で受賞されたとのことで、おめでとうございます。

中山:ありがとうございます。中国では、昨年の2020年も「工作生物 ゲズンロイド」がDesign Intelligence Award(中国のデザイン賞)の最高賞である「金賞」をいただくなど、「toio」を高く評価いただいています。「toio」が言語に関係なく、世界の方々に楽しんでいただけていることを実感しています。

2021年9月からは、中国市場で「toio」本体と専用タイトル4タイトルの発売を開始しました。現地で教育ビジネスを手掛けている企業と連携してカリキュラム提供などもしていますので、今後、中国でも個人に留まらず教育現場などにも幅広く「toio」が活用されることを期待しています。

『おんがくであそぼう ピコトンズ』は「第15回キッズデザイン賞」において、「TEPIA特別賞」を受賞

■創意工夫のループを楽しんでほしい

――「toio」は、2019年1月の発表時点から、「API(アプリケーション・プログラミング・インタフェース)を公開して、ユーザーが自由につくるプラットフォームにする」ことを明言していました。自分たちの技術を惜しげもなく公開したことには、どんな理由があったのでしょうか。

中山:API公開は、最初に「toio」を企画した時から譲れない点のひとつでした。私は長い間プログラムを書いてきましたが、自分1人で0から全てを作り上げたものはほぼないと思っています。現代においては、多様なオープンソースを活用し、組み合わせることで、自分のやりたいことを表現していくことがスタンダードになっています。「toio」を素材として提供し、APIを公開して広く使ってもらうことには、私たちが受けた恩恵を、コミュニティに還元していきたいという思いがありました。

また、当初は3人だけのチームでしたから、沢山のコンテンツを自分たちだけでつくることは不可能でした。だからこそ、もっと仲間を集めて気持ちよくつくってもらう、作品としてリリースされたら、そこからまた別な人があそんでくれる。このような「toio」を中心としたコミュニティをつくりたいと、最初から3人で考えていました。

――APIを公開して「toio」でものづくりをしてほしいというのは、共通の願いだったのですね。そんな中山さんとっても、ものをつくること、ソフトウェアを開発することは、やはり喜びが大きいのでしょうか。

中山:喜びもありますが、同時にジレンマも感じています(笑)。私はプライベートでも、趣味としてソフトウェアを開発し、オープンソースで公開しています。「こういうものをつくりたいな」というアイデアは沢山浮かんでくるのですが、実際につくるとなると、数式とにらめっこしたり沢山調べ物をしたりと、時間のかかる部分もあるので、休日のリラックスタイムと天秤にかける必要があり、そこがジレンマだったりしますね。でも、つくったものが思う通りに動く、世界の誰かの役に立つというプロセスが楽しいので、両方の気持ちがあります。

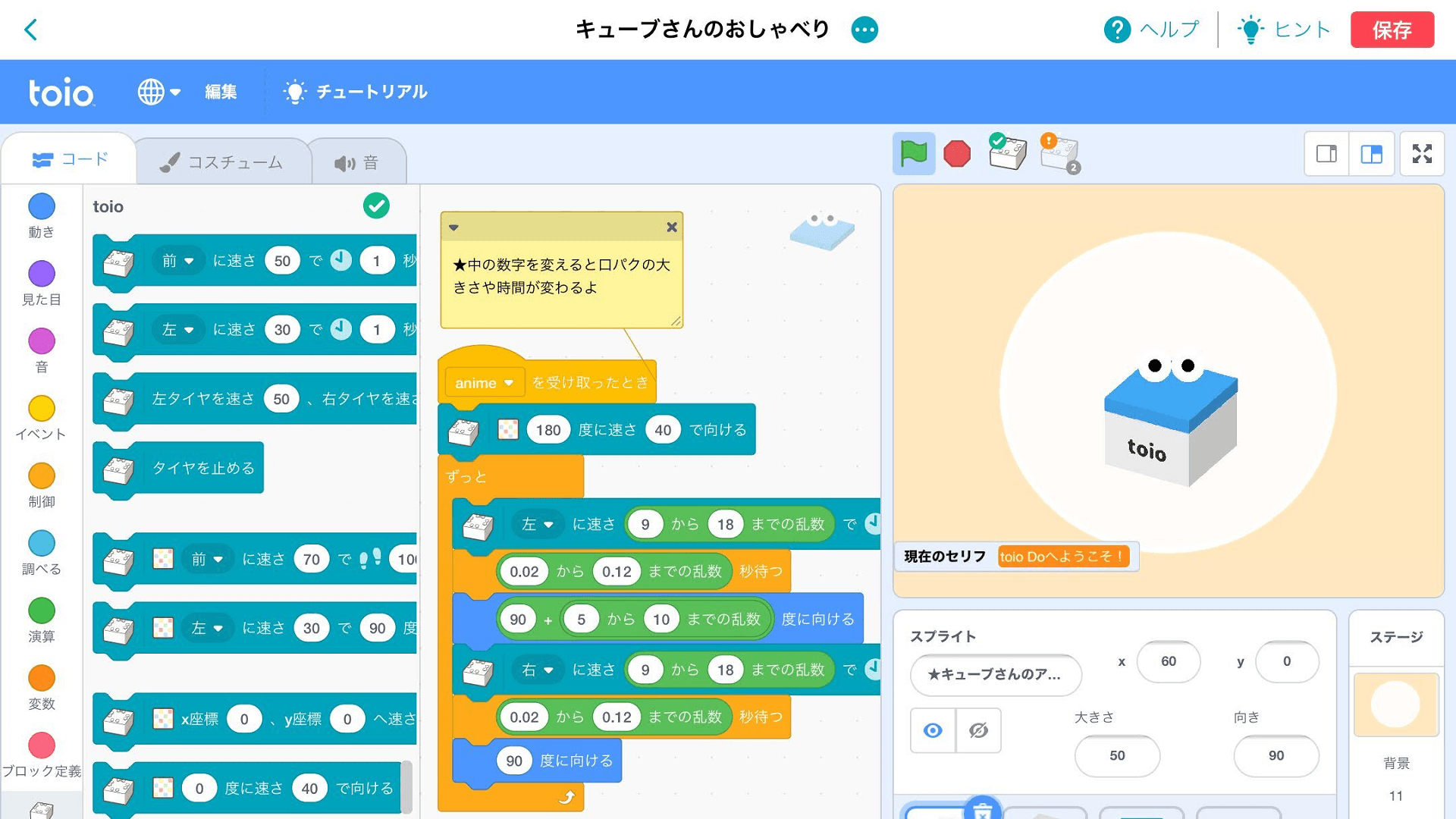

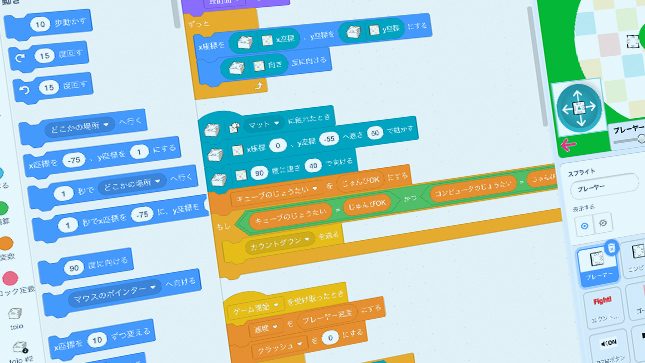

「toio」のいくつかのタイトルでは、こうした「ものを1からつくり上げていく」ことが、実際に体験できます。「toio」では、プログラミングの敷居を低くしたビジュアルプログラミングアプリ「toio Do(トイオ・ドゥ)」を用意しています。「toio Do」にはすぐに「toio」であそべるゲームなどが登録されていて、まずはあそんで「面白いな」と思ってもらうことを目的としています。

そしてあそんだ後に一歩進んで、「ゲームの中身がのぞける」「ゲームの中身も変えられる」ところから、「あそんで、ひらめいて、つくって、あそんで……」という創意工夫のループを回していくことに期待しています。今後の課題として、「あそぶ」だけで終わってしまうのではなく、いかに「ゲームの中を見たい」ものにするかがあります。これについては、今後も様々な改善案を考えていきたいと思っています。

■たくさん“失敗”を体験してほしい

――中山さんが仕事をされていて、そして「toio」に携わってきて、特に幸せを感じるのはどんな時でしょうか。

中山:まず、「toio」の職場のことについてお話しますと、「toio」の企画開発チームはスモールチームなので、自分のやりたいと思ったことをすぐに実行にうつすことができます。アイデアを思いついたら製品に反映させ、開発できるという意味では裁量は大きいですが、同時に責任も重いです。自分1人で成功も失敗も決まってしまう面もありますが、私はその点はポジティブで、かつ自分で全部やりたいと思っているのでやりがいは感じています。SIEは「toio」にそのような自由な裁量を与えてくれて、また必要な時には強烈にサポートをしてくれる、個人的には理想的な職場ですね(笑)。

また、私の場合はもともと趣味として子ども向けのプログラミング環境に触れる機会が多く、私のチームで開発した「ビジュアルプログラミング」も、個人的に色々と試して製品化へ持っていきました。このように、自分の趣味や他の要素と紐付けて自分の仕事へアウトプットできることは、仕事をする上でとても重要だと思います。

「toio」の専用各タイトルも、開発当時は何の伝手もなかったので、自分の好きなクリエイターさんにお声がけをして一緒につくり上げてきたものです。「好き」なものや趣味は人生を豊かにできるものだけでなく、仕事をうまくするものにもなり得ると実感しています。

そして、仕事をしているうえでの楽しみとしては、私は課題を設定し、解析して、ひとつひとつ解決していくことが好きです。もともとソフトウェアエンジニアだったので、それこそがメインの仕事ではありますが、ソフトウェアに関係ないところでも事象を要素分解してひとつずつ問題を解決し、最終的に一つのものとして仕上げていくことは、何でも共通して使えるスキルであり、楽しみ方だと思います。

「toio」を「創意工夫のループ」とお話したのも、まさにそこにあります。ものづくりやソフトウェア開発においては、一回でうまくいくことはほとんどないので、何回も何回もつくっては直すことを繰り返して、確度を上げていき、ようやく製品や作品になっていきます。

このループを、色々な形で体験できるのが「toio」です。工作や音楽制作、プログラミングなどの好きなテーマで、子どもの頃から「toio」を通じて失敗を重ねる訓練を積むことができます。こうした体験があると、後に社会に出て困難にあっても簡単にへこたれたりせず、「これなら、やってみようかな」という対応ができることにつながってくると思います。ですので、「toio」を使って試行錯誤してくれる子どもたちを見ると、自然と幸せを感じますね。

このような体験は自分が仕事でハードルにあたったときにとても役に立ったので、ぜひ、子どもだけでなく大人の方も、「toio」を通して「創意工夫のループ」たくさん体験していただきたいと思います。